王翀:乐于逆流而上 生活向前滚动,戏剧得跑

2020-06-09 09:44:49 来源: 北京日报

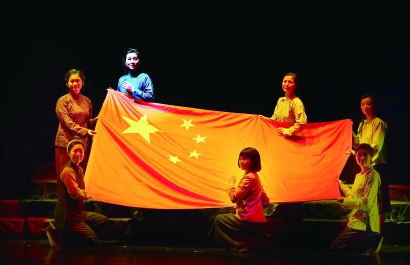

2015年《平行宇宙爱情演绎法》北京首演剧照。阳阳 摄

疫情当下,戏剧演出是最早“停牌”的行业,在大多数人沉默的等待中,王翀却迅速把现场演出搬到了线上——4月5日《等待戈多》在视频平台以直播形式与观众相见,成为疫情期间国内最早恢复公演的戏剧;同样与时事呼应的线上戏剧《鼠疫2.0》也有望在鼠年结束前面世。将生活即时地投射到戏剧中,已经成为导演王翀下意识的反应,生活向前滚动,戏剧得跑。

凡是跟戏剧沾边的事情,凡是有能精进一丝一毫的余地,王翀都是不惜力的。而十几年来做导演的创作本能,又使得他把人生的大部分经历,有意识地与戏剧相联结,这份专注力给他的别群而居添上了一腔孤勇。

于是他乐于逆流而上,敢于知其不可而为之。

人物小像

当一个人远离人群的时候,人们会开始猜测他。

80后戏剧导演王翀,“新浪潮戏剧”发起人,2008年他刚刚回国做导演的时候,连着几部作品都是经典文本的解构新编,又碰巧都用了舞台影像作为表现手段,于是人群习惯于把王翀贴上“玩舞台影像的青年导演”的标签,后来看到《我们从何处来,我们是谁,我们向何处去2.0》里的耳机和音频导览,《天堂隔壁是疯人院》里满台的自行车,才知道不该用刻板印象来定义一个导演对戏剧的想象力。

从2016年开始,他不再用手机,还颇为“嚣张”地把“无手机、无微博、无微信、无脸书”印在自己的名片上。到了2017年,情况更甚,他把自己的家装修成“停电亭”,整套房子里没有铺电,也没有任何电子设备,入夜之后的照明需要点蜡烛,如果有朋友来拜访,手机需要放进家门外的小保险柜里,家具选用纯白色,基本上是一个排除了人造声光干扰的“空的空间”,于是人群给王翀贴上“行为艺术”的标签。但真要问起来,这一切的初衷都是为了让自己对戏剧的注意力再集中一点,“哪怕百分之五”。

1.线上戏剧,涌入30万观众

王翀背着硕大的金属箱子在山野里跋涉。

箱子是合金打的,极沉,和脚下的泥泞相互配合,让行走成了一件需要精神高度集中的极限任务。城市被封锁,网络被切断,生活必需品的补充和信息传递全靠像他这样的人工快递,在路上的这一天时间里,王翀用脚步丈量着城市的间距,送出数十份物资,却没有见到一个人——依靠着全息影像技术,蛰居在铜墙铁壁中的人们不必有现实的身体接触,也能实时沟通。

这当然不是现实,至少目前不是。

在“新冠”疫情期间,化身主机游戏玩家的中国新浪潮戏剧导演王翀,把自我隔离期间的大部分休闲时间贡献给了一款名为“死亡搁浅”的游戏,它构建了一个“完全依靠快递作为社交联结”的未来世界,这在他看来,颇有几分寓言的色彩。

2020年开年,各剧院的演出和创作基本处于停摆状态,好在虽然科技还没发展到游戏里那样可以用全息投影代替日常交流,直播技术的发展却给了戏剧这一古老的表演艺术以新的可能性。自我隔离在家的日子,王翀邀请来自武汉、北京、大同的四位演员,利用视频通话参与排练创作,并最终以线上戏剧的形式演了一出互联网时代的《等待戈多》。

在作品中使用实时影像技术算得上是王翀的个人特色之一,最夸张的一部是2015年首演的《平行宇宙爱情演绎法》——他在台上架设了13台摄像机,实时捕捉着两位演员的表情与动作,和现实的演出同步呈现,是发生在眼皮子底下的蒙太奇。但导演对于戏剧录像的态度就是另外一回事了,录好之后剪辑,那是“对戏剧的拙劣记录、浮光掠影和模糊回忆”,不能叫戏。于是用直播来做戏,就要指认现场,构建意义。

不知道是不是因为本科法学专业的教育背景,王翀格外喜欢分辨概念。“比如说咱俩打电话采访的现场,我不认为现场是在我的房间里,或者在你的房间里,咱俩打电话的现场就在这条电话线上。换句话说,如果今天有第三个人窃听电话的内容,他其实就在我们电话的现场了。在《等待戈多》这个作品里,观众来到这个虚拟的线上空间,就已经在戏剧的现场了。”

视频直播开始于北京时间2020年4月5日晚8时,截至第一幕戏结束,这个存在于线上的戏剧现场涌入18万观众,演出结束后,这个数字更是达到了30万,超过王翀迄今以来所有演出现场观众的总和。而王翀上一部在国内公演的戏,《我们从何处来,我们是谁,我们向何处去2.0》每场限定只有4位观众参与,被当年乌镇戏剧节的官方报纸赋予了“极小戏剧”的定义。

已经做了十几年戏剧的王翀,还是被不少人冠以“青年导演”的名号。原因无他——他始终像个新人一样不断地向前探索戏剧中各种新的可能,一路走来收获着掌声。

2.用戏剧问一问现实

超乎想象的观众人数把导演一下子从专精和深耕的孤独艺术家设定里拽了出来。

“王翀的戏剧到底应该是什么呢?”他问自己。在这个提问里踟蹰两周之后,王翀在自己剧团的微信公众号上发表了《线上戏剧宣言》。“线上戏剧,绝非瘟疫时期的权宜之计。就像《俄狄浦斯》那样,瘟疫会随风逝去,智者在生死之间幡然醒悟。”在戏剧市场因不可抗力而哀鸿遍野的时候,王翀心里那股悲剧的英雄主义再次被激发了,就像2012年在一间小平房里写就《新浪潮戏剧宣言》的那个年轻人一样,他想振臂高呼,用戏剧问一问现实,用赛博朋克的油彩涂装古老壁画,用电子游戏的场铃惊醒沉睡的麦克白。

广泛的观看带来了广泛的讨论。《等待戈多》成为了疫情期间中国戏剧最早恢复的公演,毫无意外地也成为了舆论的焦点:这是什么?这到底是不是戏剧?怎样界定戏剧的现场感?除去直播的形式,这作品的可看性在哪?这样潮水般的诘问,仿佛似曾相识。

1982年,中国第一部真正意义上的小剧场戏剧《绝对信号》首演,回答诘问的人,是后来被尊称为大导的林兆华;1999年,先锋戏剧《恋爱的犀牛》横空出世,被提问的人,是导演孟京辉。2020年,王翀站在一场风暴的中心,但问题的答案,只有时间才能回应。

从1953年《等待戈多》首演以来,树下的爱斯特拉冈和弗拉季米尔等了67年,也没有等来戈多其人,但在线上演出散场之后,网络时代的《等待戈多》等来了一个好结局。4月9日,武汉“解封”的第二天,王翀搭乘最早班的高铁来到武汉,与剧中饰演“幸运儿”的演员李帛阳见面。此前,为了和碎片化的时代抢夺自己的注意力,王翀已经有5年时间没有使用手机,与他人的日常联络全靠邮件往来,这次为了申请健康码,他破了回戒,去营业厅开通了最便宜的通信套餐,就连用的手机,都是上一个戏里的道具——“斯诺登的手机”。

在车站,隔着老远一看到李帛阳,王翀就张开手臂要抱抱自己的演员,倒是李帛阳自己犹豫了一下,终于还是抱了上去。李帛阳的犹豫是出于担心他人健康的温柔,而王翀的果断和坦然,是他性格里的那一份逆流而上的英雄主义——他要去一个地方,就不会因为人迹罕至而退却,不会因为背离人群而孤单,甚至不会被自己设下的规则概念所束缚。

王翀随着李帛阳在武汉游历了三天,看了东湖,看了长江大桥,还在街上远眺了一回黄鹤楼。武汉正从一场无形的战役中缓慢恢复,疲倦却欢欣地舒活着城市的筋骨,此时的武汉之美是沉甸甸的,异乡人王翀惠存于心。

3.闲庭信步的学习者

2004年,阔别舞台12年的明星蒋雯丽重回舞台,主演林兆华作品《樱桃园》。当时在工作室兼职做助理的王翀被导演拉来演了一个小配角。

首演的谢幕时分,王翀心里也知道观众的掌声是冲着蒋雯丽来的,“但是就觉得这个掌声也是给我的……当时的观众有姜文,好像还有侯孝贤,就觉得自己演的一个戏,连姜文都来看了,其实人家根本不可能知道你是谁,不可能记住你,但是那种感觉是强烈的。”

尽管后来剧场有成百上千次的掌声是为王翀而响起,但那种战栗的感觉却始终比不上那个夏天的那座樱桃园。

比起现在高歌猛进的创作劲头,在戏剧这行里刚刚起跑的时候,王翀是溜达着走进来的。

中学时,王翀成绩优异,也当然是个文艺青年。上世纪90年代正是中国第五代导演如日中天的时候,张艺谋、陈凯歌、田壮壮……靠着借来的一张张VCD看过来,王翀就这么决定了,想学导演。

先是想考电影学院,但是当时北京电影学院导演系不招收本科生,于是去考中央戏剧学院。彼时是中戏第一年招收影视编导方向的本科生,专业课要考两三轮。就在备考的前后,王翀想:未来是不是要上中戏了,这时候是不是得看点话剧?

于是看了人生中头三部戏,一是孟京辉导演的《一个无政府主义者的意外死亡》,深受震撼;二是北京人民艺术剧院的《切·格瓦拉》,深受震撼;第三部是由陈明昊、胡静、秦昊、刘烨、秦海璐主演的话剧《费加罗的婚礼》,深受娱乐。这时候对话剧的感情,说是结缘还谈不上,算是“铺了一点儿”。

三部戏看完,高中的最后一个学期也结束了。中戏的考试通过了,高考成绩出来,还考上了另一所高校——北大。

后来一琢磨,中戏的专业比起电影更偏向电视方向,横竖是当不了电影导演,那就还是选北大吧。

大学前三年的王翀,用他自己的话说叫作“晚熟”。在人们所谓的“正事”上,王翀是合群的,像每一个认真规划人生的北大学子一样,他选修了法学和经济学的双学位。而在内心真正向往的东西上,大学生王翀就显得慢了半拍——赫赫有名的北大剧社,因为招新需要面试,他没好意思去;自己有兴趣的棒垒社,也是在大四的时候,才终于加入。

业余时间也会看看戏,几百字的剧评写在天涯论坛上,被研究林兆华的学者林伟瑜看到,出于对田野调查样本收集的目的,学者也想了解年轻人对林兆华戏剧的认识,于是经常约王翀看戏,看更多林兆华的戏。还是由这位学者引荐,王翀开始在林兆华工作室打打下手,做一些整理剧本的工作,以至于今天大导提起王翀,还是要夸上一句这个年轻人的笔头功夫。

要毕业了,王翀想选个喜欢的职业,于是一边等戏剧研究生的留学申请结果,一边演了《樱桃园》。毕业了,去夏威夷大学读了戏剧硕士,又去加州大学尔湾分校读了戏剧博士,算是在青春期结束的尾声,才终于热血了一回。

这份对做戏、做导演的狂热旷日持久,唯一的一次“开小差”发生在回国做了导演的几年后——万达集团成立演艺公司,猎头四处挖人,薪酬优厚,于是王翀就真的打起领带,过上了西服革履朝九晚九的白领生活。入职的第一个月只休息了一天,周末也被各种会议填满,晚上走出公司大楼看着漆黑的夜色,做惯了贫穷艺术家的王翀才真的懂了这个世界为什么会有减压戏剧,为什么要有声色犬马的夜场生活。

被工作剥夺的生活是一方面,另一方面,实在是心还在导戏上,在请假带戏演出和拼命加班的日子里挣扎了5个月,王翀定睛回过神儿来,告别了白领生活。

4.不回头的攀登者

最近几年,王翀总是惦记着要爬山。

爬过“五岳”之后,如果能去远一点的地方巡演,就尽量打卡当地的最高峰。在韩国爬了汉拿山,2017年和编剧赵秉昊在东京创作傀儡戏《雀去冬来》时,又拿下了富士山。

如果只能呆在北京,就会为了爬大山做准备,去爬小山,最沉迷的一段时间一周内爬了三次香山,一开始登顶需要50分钟,路线熟悉之后就开始有意识地提速,刷游戏副本一样的轻装上阵,穿一件轻薄的上衣,可以在半山腰大汗淋漓的时候脱下来塞进口袋,带一瓶水,上山过程中喝完,瓶子投进山顶的垃圾桶,最佳纪录仅耗时29分钟,然后两手空空下山去,经过游人二三,对比强烈。

最刻骨铭心的一次爬山是《平行宇宙爱情演绎法》到重庆巡演,挑战四姑娘山。海拔5025米的大峰在王翀这样的爬山爱好者看来是个“入门级的小雪山”,没成想上山就有了高原反应,第一天的行程到海拔4100米为止,王翀感觉脑子里有一面鼓,“当当当”地敲了一整天。第二天凌晨两点起床预备天亮登顶,出于安全考虑,出发前向导要一一“劝退”高反严重的登山者,提出让他们留在大本营等待,问到王翀。“肯定不行啊,我专门来的。”在向山顶冲刺的四个小时里,王翀吐了两次。终于登顶,站在四姑娘山主峰的顶端眺望的瞬间,王翀突然流下了眼泪,在白雪皑皑的四姑娘山,这场“人工雨”下了好久。“因为景色太美了。”他想了想又添一句解释:“更重要的是,那个美景是你用身体拼命努力获得的。太不容易了。”

那有什么东西,是比世间一切来之不易的风景更珍贵的吗?是人为构建的象征意义吗?肯定不是,不用手机的戒律,他可以为了一场线上戏剧的线下情谊打破;在疫情的影响下,“停电亭”独居生活也可以暂时停歇;新浪潮戏剧的招牌也好,标签也罢,在不远的将来,或许也要进行互联网时代的更新迭代,王翀作为一切意义的追求者和构建者,抽离在意义之外,当破则破,当立则立,新桃可换旧符。

那最珍贵的,是什么呢?

上一次让王翀落泪的角色,是日本NHK电视台的大河剧《真田丸》男主角真田信繁。在混乱的战国时代,德川家康将要统一日本之前,他是最后一个带领军队与之抗衡的将领。电视剧的最后两集,德川大军包围了大阪城,真田信繁在军队人数、物资各方面都占劣势,但他还是安顿好内外亲属,带着视死如归的气魄杀向敌营,力战而死。王翀看的时候也哭满两集,有点像初读《水浒传》,看到石秀奉宋江之命到北京打听卢员外消息,碰上要斩首卢员外,就从酒楼上跳下去,明明孤身一人,却大喊着“梁山泊好汉全伙在此”,也是边读边哭。

如果是你,你也会吗?“当然会有代入感了,不过不知道我会不会只身去挑战德川大军,不知道我会不会跳下来劫法场。我为什么那么喜欢林兆华?是因为大导身上也有这种知其不可而为之的戏剧精神。我的剧团取名薪传实验剧团,‘薪传’两个字想传承的,也是这种戏剧精神。”不管是王翀现在做戏的心态,还是十几年前刚刚入行时的状态,潜意识总是隐约预感到,不管你多么努力,或许永远没法真正改变大众对戏剧的看法。但精神得有,那股劲儿得在。

你心中对此从未抱有希望吗?“好像也很难讲。真田信繁向着德川家康冲击的时候,其实还有几百米就冲到敌人的大本营了,如果能手刃德川家康,可能历史就彻底转变了。这是可能的,其实也就差那么点儿阴差阳错的东西……”

王翀突然沉默了,在短暂的几秒钟里,他陷入了想象。(伊玚)

热点推荐

-

中国民乐从国内火到了海外 受众愈发年轻化

-

唐代女裙的魅力 “眉黛夺得萱草色 红裙妒杀石榴花”

-

“顶流”艺展切中多样化审美需求 观展人流火爆

-

《伤心咖啡馆之歌》保留孤独注脚 致敬契诃夫《海鸥》

-

昆剧能不能演好现代戏?《自有后来人》收获欢呼、泪水和掌声

-

谭盾:与马勒的《大地之歌》展开中西对话

-

“红星”闪耀22年 红色IP永不褪色

-

“有戏”三人行 如何让更多年轻人喜爱这门传统艺术?

-

河南“小胖妞”出圈之后 小姐姐们一直在努力乘风破浪

-

《旗帜英雄》在京上演 演绎百年历史中的英雄故事

-

《江姐》《红色特工》等 以东方之韵颂百年风华

-

看似简单实则不易 “水下洛神”如何从创意变成现实

-

孟京辉:用戏剧的方式 让大家处在一个共同的嗨点上

-

当代杂技剧《化·蝶》:用新形式焕发经典的新魅力

-

“万籁清音”八角鼓濒危剧目重现京城舞台

-

《五星出东方》“好久没看过这么精彩的舞剧了!”

-

舞蹈《祈》炸圈背后 《端午奇妙游》做对了什么?

-

《五星出东方》即将首演 前期已获大量好评

-

中国原创音乐剧《赵氏孤儿》缘何成爆款?网友:“久违了!”

-

百戏之祖:玉笛轻飏重霄九 昆曲流韵小牡丹

-

音乐诗剧《血沃中华》即将上演 全剧“致敬英雄”

-

延续“小而美”演出基调 剧院成为都市中央“桃花源”

-

《家有九凤》打闹中隐藏着诸多无奈与辛酸

-

“维护经典,得花工夫” 人艺老中青三代再演《骆驼祥子》

-

舞台剧《红色的起点》一堂“青春、热烈、当代、先锋”的戏剧党课