失控玩家:游戏对现实的救赎 老调重弹的成人童话

2021-09-02 11:15:41 来源: 文汇报

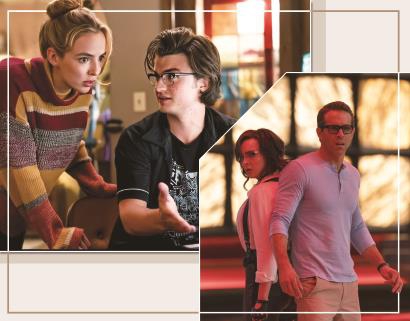

游戏中的一个路人角色(NPC)产生了自我意识,从一个被轻视的小人物逆袭成拯救所有人的英雄,但最后,他还是要留在游戏中,赛博世界里的他祝福深爱的女孩在现实中和好朋友“多年友情成爱情”。电影《失控玩家》的结局保守吗?是的。可整部电影不就是保守主义框架里的一则童话吗?它有点新,有点旧,是新酒兑陈酿的一杯鸡尾酒。

电影的本分:它不是游戏,也无法成为游戏

在各种从游戏改编或以游戏为主题的电影里,电影是很焦虑的,它试图接入游戏的世界,然而屡战屡败。 《失控玩家》的妙处在于它接纳“守旧”作为“翻新”的前提——电影不是游戏,也无法成为游戏,但电影可以用电影的方式讲“游戏”这件事。

游戏产业和社交网络的发展,让电影进入迭代焦虑。游戏和互联网的结合,制造了一个和现实生活平行的线上世界,那是由数据和代码组成的虚拟社会。玩家和观众是快感不相通的两个群体。游戏带来的快乐在于强调参与感的技能学习和闯关模式,这是虚构故事的情感代入机制无法替代的。电影只能提供给观众“想象自己代入”的世界,但观看的行为无法和虚构的世界产生互动。

并且,真人电影里虚构的世界有着坚实的物理质感,这和游戏的视觉风格无法兼容。《魔兽世界》《生化危机》《古墓丽影》和《刺客信条》这类直接改编自游戏的电影,反复地栽在同一个难题:用电影这种实在的媒介再现数据的虚拟世界,无法绕开虚实之间的悖论。《头号玩家》部分地缓和了电影和游戏两种视觉风格的冲突,导演斯皮尔伯格的应对之道是用碎片化、拼贴式的画面和剪辑呈现故事里的现实世界,这种视觉表达和游戏里玩家的主观视角是一致的,碎片的景观模糊了现实和虚拟的裂痕。

“无视电影和游戏的视觉裂痕”,或“遮掩电影和游戏的视觉悖论”,以及,玩家的快乐无法在放映厅里实现,这种种成为电影在面对游戏题材时,不能承受的包袱之重,指向一个让电影人沮丧的结论:让电影合并游戏的“迭代”是不可能实现的。

《失控玩家》甩掉“电影更新换代”的包袱,用保守主义的策略面对“游戏人生”的新命题,它本分地做一部传统的视觉大片,情境和语境是新的,剧作和视听的技法是基于传统的改良。电影开场,男主角“盖伊”本来是游戏里按部就班的小职员,只因为在人群中多看了玩家女主角“米莉”一眼,命运的齿轮就此转动。盖伊对米莉的“看”,电影用直白的剪辑暴露男人的主观视角,他只能看到米莉的S形身材曲线——这是男性本位对“男性凝视”的调侃,也是某种程度对好莱坞时髦的各种“正确”的挑衅,简直可以听到男性主创的心声:老派有老派的局限,可我们就是挺传统的。

“一串游戏中的源代码成为拥有自我意识的角色”,这个戏剧框架在互联网游戏的背景板中展开了经典好莱坞最拿手的“男孩成长故事”:自我觉醒,自我超越,事了拂衣去,深藏功与名。千穿万穿,套路不穿。但是不同于电影《刺客信条》和《头号玩家》,作为“失控玩家”的盖伊,他不是从现实世界接入游戏世界,他本来就是游戏里的人,同时,故事里存在着一群“真实世界的玩家”旁观着这个失控的互联网游戏。这种平行视角、平行结构的改良款剧作思路,巧妙地回避了真人电影和游戏质感的不协调,它利用游戏角色、玩家和全知视角的变化,从容地展开多重视觉表达,玩家所在的生活世界、玩家看到的游戏世界、与游戏角色自以为身处的“真实世界”,交错的视觉风格工整地对应“虚构”和“虚拟”两个世界。创作者这种保守主义的以退为进,其实让观众松了口气:总算,电影就是电影,不用假装在电影院里打游戏。

游戏对现实的救赎,老调重弹的成人童话

《失控玩家》是一部可爱的电影,主要在于创作者的“性别自觉”。他们没有与时俱进却自不量力地代入女性视角塑造大女主,事实上,女主角“米莉”在游戏内外集合了各种青春期男孩对“女神”“女学霸”的刻板想象,然而有趣的是,男编剧和男导演从男性立场表达了某种幼稚却真诚的忏悔。

《失控玩家》是意译的片名,直译过来,应该是“自由的盖伊”。盖伊原本是一堆游戏里的代码,羞涩的程序员创造了他,用0和1的字节,把自己多年的单相思和暗恋女孩的特点藏进一个游戏里的小人物。他本来是个闭环的小程序:在游戏中每天醒来,穿同一件蓝衬衫,去银行上班,喝同样的咖啡,经历循环的银行劫案,也许会被玩家杀死,但第二天又在自己的床上醒来……直到有一天,玩家“米莉”——也就是程序员思慕的爱人——看了盖伊一眼,爱人的“看”激活了盖伊,他成了能自我学习和不断升级的人工智能。“人工智能拥有自我意识”“和人工智能谈恋爱”,这些看起来很有Z世代特色的主题,指向古老的“皮格马利翁”的故事,皮格马利翁深爱着自己创造的象牙少女,直到有一天,他的凝视让少女活起来。“自由的盖伊”是对这个男性凝视传说的性别翻转版本,盖伊就是那个象牙少女。

由男性说出“因为女性的注视而觉醒”,这是很温柔的童话了。《失控玩家》的特点和弱点都在这里,与其指责它“终究保守的叙事走向”,不如说,它自始至终是隔着温柔滤镜的“天真男孩忏悔童话”,叙事及其构建世界的“当代感”,被古典主义的“情感安抚”给消解了。对比《阿凡达》和《饥饿游戏》,就能理解《失控玩家》的功亏一篑。在《阿凡达》里,主角即便接入另一个世界,还是要面对自由和枷锁的冲突。在《饥饿游戏》里,主角意识到,“虚拟中表演的爱情”和“真实生活的爱情”是不能兼容的。

这些作品正面强攻了一个苦涩的议题:游戏/虚拟的世界中不存在人类精神生活的避风港。《失控玩家》恰恰是在回避这点,现实无能为力的,游戏可以克服,进一步,游戏救赎了现实,最终,现实和游戏双双创造命运的童话。于是,围绕着“资本对人性的掠夺”“社会达尔文主义”等西方社会的困境议题,归于浅白的低幼童话:如果人类(主要是男孩)能重回童年阶段,放弃打打杀杀的游戏,改玩心平气和养成系的过家家,世界会变成更好的人间。

问题是,观众信吗?

热点推荐

-

《江南百景图》将岳飞“魔改”为“肉袒牵羊”?已修改

-

哪吒闹海剔骨还肉 以现实之名,风平浪静地离岸

-

无视类型乐趣一味强调写实 现实议题成为空洞口号

-

失控玩家:游戏对现实的救赎 老调重弹的成人童话

-

已受损蒙尘的影像 曾被谁一帧一帧地凝视和“擦拭”过?

-

2021年的仙偶剧:工业糖浆一洒 徒有其色却无其味

-

《听见国潮》:民乐版《超级玛丽》逗笑观众

-

披荆斩棘的哥哥:台上披荆斩棘 台下人生滚烫

-

扫黑风暴:国家安全不是嘴上说说 是每一分钟的实在生活

-

舞蹈跨界创新 “阿尔法踢”PK“点翻身”?

-

乔家的儿女:平凡的生活最值得抒写

-

我在他乡挺好的研讨会:好剧就是深入生活 扎根人民

-

你是我的荣耀:立意越高越需把故事讲好

-

乔家的儿女:平凡的中国家庭记事录起笔了

-

人工智能艺术的未来 数据向真与算法向善

-

行业剧何以甜宠化?现代城市的社会象征

-

北京国际戏剧中心9月2日启幕 为北京新增一个文化坐标

-

“显微镜”下的谍战剧该如何突围?需要更多“叛逆”思维

-

一部不如一部 金庸剧“头部优势”缘何耗尽?

-

网剧纷纷“剧场化” 观众的观看体验提升了吗?

-

扫黑风暴:理性的力量、人性的觉醒、法治的尊严

-

青春片为何未能达到市场预期?不足以吸引观众

-

开放麦舞台:一支麦克风 有“梗”就有舞台

-

“离婚真人秀”:荧屏上的情感应避免一味“萌”化

-

文化自信让文化类综艺潜力巨大 传统文化“正流行”

-

《江南百景图》将岳飞“魔改”为“肉袒牵羊”?已修改

-

理想之城:讲述普通人在职场的沉浮与奋斗

-

兔子暴力:错位的亲情 错位的叙事